Grosa Marinella (11.12)

MARINELLA GROSA, La fine del mondo

MARINELLA GROSA, La fine del mondo

a cura di Maria Grazia Calandrone

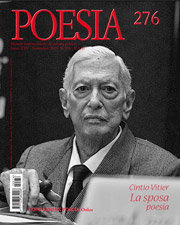

su Poesia n. 276 – novembre 2012

La lingua di Marinella Grosa non è mimesi o ricostruzione postera del sentire infantile, ma potente emersione – diremmo meglio emergenza – del rimosso. Il dramma – o la comedìa – dell’infanzia può infatti essere espresso solo attraverso un lancio e una pazienza da pescatori: riagganciando la lingua dell’infanzia e piazzando il sensore del suono (il radar, l’orecchio assoluto che i poeti sbandierano alla sommità del cranio) davanti alla bocca del bambino sepolto nelle nostre cantine corporali: insieme a mamma, all’orco, alla paura. Per farlo, occorre inchinarsi ad altezze infantili – e questo è un esercizio che irrobustisce la muscolatura, interiore e organica, dell’intero corpo adulto. La voce dei bambini che siamo stati sta infatti alle nostre fondamenta come una materia antisismica, come il calcestruzzo armato sta all’impalcatura di un palazzo e gli permette di resistere ai terremoti futuri: è una voce di calce, limpida e perfetta nella sua crudele esattezza. Quando i bambini guardano al mondo i loro occhi sono crudelissimi, perché essi vedono la verità. E sarà una verità piena di echi futuri. Questa presa diretta sul mondo perduto a volte crea miracoli di dolcezza, qualche volta ci salva interamente. Il microfono interno appoggiato alla labbra della bambina Grosa risuona dal mondo sotterraneo del passato con la dolce e terribile lingua delle favole che è già stata portata ad altezza di poesia dalla quieta polvere di Vivian Lamarque. In realtà questa lingua è immediatamente poesia, perché sgorga come un geyser da zone normalmente inaccessibili e non sembra prevedere interventi di mediazione. Bisogna però mettere a tacere le terre emerse e tutte le abitudini, per ascoltarla. La sonda riprende allora tutti i movimenti, i battiti di ciglia, le risate, gli sgocciolii e i singhiozzi di quel mondo sommerso. Come fece Caproni con Il seme del piangere, applicando l’orecchio con un gesto di inarrivabile e raffinatissima nudità a una circostanza già più adulta della propria storia, per ottenere dal gioco apparente – dal fuoco e dalle lacrime – della propria anima una delle più belle dichiarazioni d’amore della poesia del Novecento. Quella di Caproni è poesia devoluta, omaggio e inno, restituzione del dono della vita. La madre di Caproni, Annina Picchi, fu rinata dalle parole del figlio come lo fu Susanna Pasolini dalla straziante supplica di Pier Paolo. Diremmo invece che la poesia di Marinella Grosa, come quella di Lamarque, sia composta su una partitura preverbale, provenga da una zona dove vige un sentire enorme, dove il pensiero è un ostacolo per l’aderenza alla versione vera del vero. Lingua iterativa, cocente, innocente e feroce. Come Lamarque, come Caproni, come Pasolini, anche Grosa appoggia l’inarginato all’argine di una forma: i bambini, si sa, dicono verità incommensurabili, provano sentimenti così grandi che il corpo dei grandi, più pieno di confini e autocontrollo, non li sa ormai contenere. Con la lingua infantile ritroviamo anche il corpo sconfinato dell’infanzia, il corpo anfibio (sia esso sirena che ripopola il mondo d’incantamento o ranocchio che, mentre gracida le sue inutili invocazioni di aiuto, scopre di saper nuotare) che è perfetta metafora del corpo infantile. Il corpo dei bambini non ha finito di formarsi, ci cambia sotto gli occhi e appartiene un po’ al mondo dell’informe e un po’ alla trasparenza fenomenale del sole. I corpi dei bambini sono vortici in stato gassoso che fanno luce. Recuperare la radiosa promessa di futuro che spetta all’infanzia equivale a rinascere, a vedersi restituita una miniera energetica che ci apparteneva per diritto naturale e sulla quale una paura o l’ingovernabile dolore di una morte o, peggio, di un tradimento, hanno calato un tappo di ombra solida. Qui Grosa confessa – con ironia e fermezza, senza mai lamento, con la crudeltà lieve che già fu di Lamarque – di avere ritrovato la fantasmagoria dell’attitudine infantile e non più la catena, l’immobilismo del dolore non lavorato, non tessuto a rifare con l’alchimia della parola lo splendore presente e di tutta la vita. Grosa ha imparato a ridere in faccia alla malasorte e a riconciliarsi con la somma delle perdite che chiamiamo morte, perché la morte – è detto – restituisce la parte nobile e cara delle persone. Dunque Grosa, attraversando la sua lingua dimenticata, ha ripreso per mano la bambina che fu e l’ha riportata sul prato che spetta ai bambini. Durante il suo cammino ha lasciato tracce, briciole luminose di parole per tutto il bosco: fino alla casa ritrovata, fino a questa poesia. E che venga la fine del mondo, adesso! noi non tremiamo più: siamo ricuciti, sappiamo dire le cose. Viene in mente la frase conclusiva di Le parole per dirlo di Marie Cardinal: Davanti il vicolo, la strada, la città, la terra e una voglia di vivere e di costruire grossa come il pianeta.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!