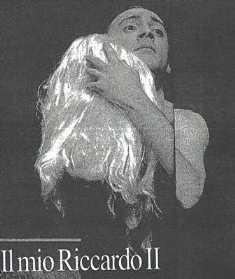

Deposizione (26.8.06, Roberto Corradino)

oratorio di Maria Grazia Calandrone interpretato da

Roberto Corradino su partitura originale del maestro

Alfredo Cornacchia

prima assoluta in gravina di Ginosa il 26.8.06 per il festival “Le grandi narrazioni”

DEPOSIZIONE ovvero RICCARDO II NESSUNO

Benediciamo e non vogliamo essere

che un solare contrasto

uno stare indifesi

nel viluppo cromatico all’inizio

dell’inerzia temporalesca

uccelli mattutini sul cemento

del fiume in secca

in stato di completa nullità

come catrame e gemme.

Chiedi alle tende quale piccolo oggetto s’inchini per un fenomeno di rifrazione al passaggio di un martire – a me

che sono stato cosa della natura la natura confida un segreto: io

posso farmi femmina e sembrare

di cedere, dare piuttosto con le mie mani quanto la vita nella sua interezza raduni

nel pozzo d’ombra azzurra di una corona.

Le stelle sono fatti luminosi

sostengono le case

in latitudini abnormi – chiariscono

i nostri passi alati e sereni quando entriamo di sera nelle sale vuote. Da svegli

ricordiamo come furono ciecamente felici i nostri nomi

per la gloria che ci faceva salire come inverni nel moto meccanico della neve, ricordiamo

la fatica lentissima degli insetti, quel vasto nascere

all’alba nella parte assegnata di mondo mentre noi eravamo già dati alla luce.

Il portamento volge verso il sole: sono un idolo femmina

di terraferma

manufatto senza meraviglia

con le mani con gli aghi con i bisturi

e le palette da incisore – dilaga

l’orfanità divina come fiele all’altezza di una madre che lavora nel petto fango e respiro

della generazione omicida.

Io smisuratamente sono qui e non sono

corpo amputato della gloria liscio come il sasso con nudità che inizia

dallo scheletro. L’osso

è la povertà che portiamo nel mondo dalla nascita

la parte assiale di un orizzonte finito. Migriamo eretti dai laghi

di cera dell’infanzia e mentre il corpo si vanifica e cede sviluppiamo

nel sempreverde

guano dei piedi la tendenza al ritorno. Come aironi

azzurri e adolescenti con il canto a memoria nei timpani teniamo

la rotta, resistiamo

ai richiami di folaghe insonni che minacciano il viaggio

dal fondo di noi – da abitanti

di cieli tolemaici imitiamo le ruote e le picchiate

per prepararci al vento di maestrale fino a che non sappiamo

se davvero cadiamo e perché queste ali ci abbandonino e dove.

Alzo la mano come uno stormo disperso per coprire la testa

dove cominciano ad affiorare cose

con lo sguardo degli undici apostoli: i miei occhi

gonfi di mondo come sacchi di spine e monete e nei canali

lacrimali che sono golfi

di vele arse i soprassalti di uno sguardo acquatico e infantile: nel traditore

splende il mutismo dell’infanzia caparbia delle campagne mentre io sono un corpo

già infetto nella fucina di materie molli della terra

sono la porta a vento dell’oriente

che ficca l’erba vergine dei suoi pascoli nella bocca dei morti e disperde

insieme ai ladri il ruscello che fiocca di pena degli innocenti.

Dove inizia la liturgia del corpo

l’ala si piega

alla sua parte di dolore, smette

di ragionare – la vittima

attraversa la terra

china sul suo presentimento

e a ogni passo si disfa

lascia le mani

sulla bocca dell’altro se stesso che ancora grida nella sala del trono.

Lo scioglilingua delle nuvole al vento – e il vento

passa, dinoccolato carrettiere

per le contrade e fischietta

fino alla fine del mare, quel compulsivo raccolto di reti

tirate a sangue con l’intrico dei corpi senza urlo sul bordo

striato dalle vampe che si inginocchia da ogni lato su un fiore di sangue.

A primavera le operaie trasportano le larve: penitenza dei corpi senza ossa che vengono traslati

a occhi chiusi, potenze

morte nelle quali è il futuro di ogni specie, le condizioni sentimentali nelle quali versano

i non nati e i morti come interferenza.

Alcuni cercano tra le montagne strie di voli dispersi

come lo stormo delle leggi, qualsiasi cosa sincera

corpi spogliati che offriamo in ostaggio per rimanere vivi. Siamo

perle, orbite tolte dal fondo del mare

e cerchiate di scavi e di tracce di sangue nel volto infero della renella, siamo pianeti disseccati e il pianto degli uomini che non li tocca.

Il vuoto delle lacrime sta più in basso del volto e risucchia

il deserto del corpo, i margini sbiancati all’acetone e la chiostra

dei denti che serrava coltelli medievali e ciliegie

ha la cupezza dell’ala sfilacciata che non tenta la residenza d’aria.

Tremarella di alberi al vento. Un intero

bosco trema nel corpo

di chi smette i suoi panni, dimenticato

subito come neve d’oro. Arroganza e delizia del suo essere

vuoto – cuore brado di bestia, cosa

che non entra nel petto di Dio.

La cremazione di Cesare – la bordura la rima di cera

del corpo di Cesare l’astuto

ora vale la calma immateriale delle calamite e degli attrezzi

da cucina. Splende solo

l’insenatura di bontà che ci è messa

gratuitamente nell’anima come l’ascia

del tardo sole sul palco botanico. Questo

il risultato, la caduta sospesa per quel filo di luce nelle sale

nel modo in cui si mette

il corpo nel letto come un mattone.

Studia l’angolazione della luce, il moto ponderoso delle gocce come una macchina nera sfondata

di traverso dal sole, copia lo sfascio idraulico del corpo

dismesso e misura nel mezzo

la caduta cartesiana dalle vette

del cuore che torna

a quando la terra fioriva

di me che ero cosa non fatta

di stagioni e con gli altri

sulla flotta ammiraglia della montagna

ero una sera

profumata di latte e gelsomino

che si capisce dopo la scomparsa.

Atto IV – Deposizione, libretto

Corriere del Mezzogiorno, 25.8.06

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!