Il bene morale (Crocetti 2017)

tra i libri di poesia più venduti del 2018. ristampato nel gennaio 2019

-

Premio Città di Conza 2018

-

finalista Premio Letterario Internazionale Indipendente 2018

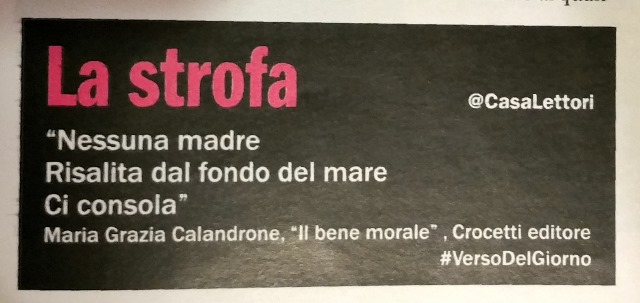

Il bene morale di Maria Grazia Calandrone canta a voce libera e gioiosa il canto dell’infanzia, proprio mentre, con l’altra sua voce, ci interroga duramente sull’orrore umano, soffermandosi sui dettagli delle camere a gas, del disastro del Vajont o della strage contemporanea e permanente di migranti nei nostri mari, così da evidenziare il controcanto tra quello che il bene dell’uomo vorrebbe essere e quello che la realtà della storia mostra che siamo capaci di essere. Bene morale, dunque. Ovvero bene etico, responsabile, per un’autrice che ha già definito noi uomini “macchine responsabili”. Un libro dalla parte delle vittime, sulla persistenza dell’amore e sull’evoluzione della specie, ma soprattutto sull’ottimismo della volontà, dove Calandrone dedica alcune luminosissime pagine alla città dove abita, Roma, e un intero poemetto alla struggente icona infantile di Marilyn Monroe.

«Il libro che voglio comprare s’intitola Il bene morale, è un libro che ho letto e lo voglio comprare per regalarlo, perché è un libro che fa bene, perché in questo tempo così privo di pietà è un libro di grande compassione e soprattutto di grande forza poetica.» Mariangela Gualtieri, intervista a RaiNews24 (7.7.18)

Vincenzo Ostuni, presentazione dell’Almanacco 2019 di “Alfabeta2”, Roma, Galleria Nazionale Arte Moderna, 25 gennaio 2019: «la posizione di Maria Grazia Calandrone è vicina a quella di una sinistra radicale, che trova nella posizione del soggetto partecipante, è una posizione di cittadinanza attiva.»

motivazione Premio Europa Con il suo stile inconfondibile, fatto di lampi e visioni, Maria Grazia Calandrone ci conduce per le vie del mondo, con attenzione scrupolosa ai minimi dettagli e alle grandi arcate del tempo. Ci descrive una pera, un’arancia o un insetto e la loro vita diventa nostra e universale. Ci porta nelle scene più drammatiche della storia contemporanea, tra i dispersi e i dimenticati, per poi mostrarci la maschera di Marylin Monroe e il suo vero volto segreto di Norma Baker. Tutto questo viene detto in un linguaggio alto, solenne, liturgico: una liturgia laica che si appropria di termini sacri e li trasforma, dà loro un senso nuovo e una nuova verità, intrecciando continuamente il cosmico e il dettaglio, il grande respiro degli spazi celesti e il casello dell’autostrada A 24 Roma-L’Aquila, con una particolare attenzione al dolore dei corpi offesi: il dolore delle scimmie o della bambina Leila, il dolore segreto dei suicidi e dei silenziosi, il dolore che rimane in disparte o respira nella zona più buia e arcana del nostro essere. (Milo De Angelis)

motivazione Premio Trivio Il bene morale di MGC è un libro impervio, selvoso, di grande complessità tematica e formale. Il motore dell’opera risiede in un sentimento di “compassione” (parola d’autrice), intesa come cura, sensibilità, speculazione emotiva e intellettiva verso la vita, il mondo – ne è spia, tra l’altro, l’altissima poesia civile contenuta nella sezione intitolata Vittime. Così come, sul piano delle strutture espressive e metriche, originale risulta il calibrato contrappunto tra versificazione e concentrazione metaforica del linguaggio e affabulazione prosastica.

motivazione finale Premio Cetonaverde Poesia Con questo libro, che raccoglie testi composti dal 2010 a oggi, MGC si distingue per una forte coscienza del proprio agire letterario, sempre in armonia con il reale. Un atteggiamento di complice dolcezza (“guardando i fiori come fossimo fiori”) irradia nel testo un senso di sospensione e eternità. L’attenta osservazione dei meccanismi vegetali (per esempio “una capacità variabile / di sopportare tagli”), rende possibile una scrittura partecipata, una parola-albero che accende le “macchine da fiore”. E permette al linguaggio di creare “formazioni audaci”, anche se con pacatezza. MGC dimostra grande abilità nel passare dal verso breve alla prosa, dalla canzone all’ipermetro, e tuttavia non trattiene una magmatica virulenza del dettato. È poetessa notturna, che non tralascia i minimi movimenti muscolari e tocca i più disparati temi civili, dal disastro nucleare di Fukushima alla Shoah, dalle tragedie migratorie del Mediterraneo al Vajont. Senza dimenticare la scena del ritrovamento del cadavere di Marilyn Monroe. Spesso ambientata a Roma, dove ‘autrice vive e lavora, la poesia di questa raccolta non disdegna crimini ed eccessi, perché in fondo, come leggiamo in questa pagine, “la scrittura nacque per tenere i conti di sale e olive”: Esplicita è la “tendenza a stare / nella lacerazione”, nel sentimento del dolore; a farsi interprete di “un magnetismo imperdonabile” e di “una collettiva dedizione”. Così la poesia sanguina, “come sanguina una pietra”. Se infatti “il canto è innocente”, “gli oggetti sono più innocenti del canto”. Anche per questo le pagine si popolano di animali (persino quelli non ancora nominati) e si offrono al lettore come “un ottuso atto di fiducia nella bellezza” (Alberto Pellegatta)

motivazione finale Premio Lorenzo Montano Un ago che serra i bordi di cose distanti come il “cuore molto bianco che in realtà rimanda alla nostra mente” lavora alacremente nei testi poetici di Maria Grazia Calandrone per ricondurre ciò che è sparso disordinatamente in un medesimo insieme. L’unione è nel cuore delle cose, ecco dunque che bisogna cercare l’essenza di ogni oggetto naturale per trapassare, tramite analogia, al corpo umano e in tal modo inserirlo – non più dunque visto come corpo estraneo alla natura – nel ritmo pulsante di un onnicomprensivo elemento. La ruggine diviene “scia emorragica”, “l’arancione” diviene sole, alla ricerca dell’unità perduta. Per tale via il corpo stesso diviene altro, si fa ombra, “un minerale bianco” o, ancora, “superficie”. La Calandrone cerca dovunque l’unità, anche nei forni crematori, a Fukushima, a L’Aquila: cerca ovunque vi sia dolore, poiché l’unità non ne viene distrutta, ma anzi insegna a reclamare ancora più fortemente il bene. (Rosa Pierno in «Carte nel Vento» aprile 2019, numero 43)

motivazione Premio Città di Conza Poetica tanto più rimarchevole, questa di Maria Grazia Calandrone, con infrequente, accortissima aderenza a due istanze: quella lirica, logica, ritmica, associativa, e quella mordace, disinibita e corrosiva che afferra per la gola la disfunzione sociale, il tasso di anomia, il livello di deresponsabilizzazione e di demagogia, l’eterodirezione a cui si abbandonano individuo e comunità, al prezzo di un disagio crescente, anticamera della disidentità, dell’entropia (a/im)morale. La cultura e la sensibilità reticolare della poeta acuiscono la drammatica consapevolezza della malattia sociale e costituiscono la punteggiatura di una scommessa rischiosa, per il sé e per l’altro da sé, per l’effetto di straniamento che si alterna e si intrude in un coinvolgimento irradiante, empatico. La prosodia modulata sulla respirazione dell’autore che compone, nel momento in cui compone, lo strappo-scintilla del Poiein è la vis ora prorompente, psichica, gnostica, ora carsica che ripara la frattura tra lingua letteraria e atto del parlare.

Quest’arancia contiene una rivelazione,

manifesta lo schiacciamento ai poli del geoide e il concetto di crosta terrestre (la scorza, il pericarpo) e mantello (la pellicola, il callo bianco) che trattengono il materiale fluido della lava (la polpa, il magma) ordinato in logge paragonabili ai pennacchi

della astenosfera terrestre. Assomiglieremo inoltre la zona solida del nucleo al seme della terra che cristallizza il materiale ferroso. Le scorie della vita terrena stanno al centro – e tutto intorno

irradia una sempre minore contrazione del peso. Ci leviamo verso la superficie – dove maggiore

è l’aria – come stati di ombra.

Nella struttura a strati dell’arancia c’è il cosmo

spiegato ai ragazzi. Soliloquio di prismi, calore, protuberanze e irregolarità – collisioni di plasma sotto la crosta oceanica

della buccia.

Ma i ragazzi mangiano le arance

seduti in gruppo intorno alla fontana, sotto il sole

spolpano il cuore senza prima avere messo a nudo la sua sfera, senza prima avere

scalzato la scorza

della sfera. Così, da un incidente nasce uno stile.

Il tarocco solare è altresì istruttivo e gentile: colmo di una aspirazione alla modestia, simula (suo malgrado) la consistenza delle nostre natiche. Ne consegue

che la sua volenterosa sfericità venga sovente sottoposta alla puntura dell’inesperienza. Ahi!, apprendisti infermieri, questo danno che stilla senza dolore – questa passione inerme – questo finto cuore.

da LE METAFORE DELL’AMOR PERDUTO

3. Ma il mio amore non smette

Non toccarmi, non sono questa cenere

né la salvezza

della carne viva

non la rosa

ma il canto

di una cosa.

Non toccarmi, non sento più dolore

dell’oggetto composto in tutti i sensi

da superfici: strati

di bianco

fino nel buio della profondità, steli d’aria

dal cuore che è

statue in elevazione

uno stato di cose senza sguardo.

Non toccarmi, non ho più intelligenza

dell’albero che ciecamente frutta.

Ho sentito qualcosa che sovrastava.

Ho sentito che siamo incorruttibili.

Ecco allora i bambini

monumenti alla gioia

del corpo quando è forte

più del dolore, monumenti su coppe di silenzio

e un rumore di botole su lastre bianche.

Non toccarmi, sono la pietra bianca

e l’animale sotto la sua luce senza oggetto

e la parte profonda del cielo come una tunica di rovi

e il ruotare dei rovi.

Sotto il sasso c’è un rivolo di sangue, un insetto

senza speranza

e senza dolore

ma il suo canto si spegnerà per ultimo.

Non toccarmi, ho sognato che in cielo

ruotavano i pianeti e io tra quelli

portavo il cuore

esposto, perché la terra è piccola per il dolore

ma qualcosa perdeva sangue, ancora.

L’idiozia o lo splendore della bellezza

Adesso credo necessario un ottuso atto di fiducia nella bellezza. Agire come non fossimo mai stati. Come non fossimo mai stati traditi. Come se non avessimo visto i nostri cari morire. Agire come se fosse la prima volta. Con la stessa innocenza di Cristo. Con la medesima mortalità elettiva. Abbandoniamo tutta la speranza e tutta la sapienza come il Cristo di Hans Holbein – radice appunto immaginaria de L’idiota dostoevskiano – che nemmeno ha interesse a risorgere, che non ha più interesse a essere divino. Che non ha più interesse. Ma che, compiuto il dovere di riaprire una strada a suo modo esemplare tra i rovi del mondo, abbandona se stesso – non il suo corpo: se stesso – alla manomissione che una morte completamente umana farà della sua carne. Diventiamo la bellezza perfetta del dio morto, perché solo la fine è infinita e su di essa sola la bellezza si accampa. Assumiamo la bellezza campale del dio morto. Ovvero del perfetto idiota dostoevskiano, che non ha più la ferita e la nostalgia del risorto di Rilke per l’esperienza regale della finitudine che, nonostante tutto, costruisce imperi di parole. L’idiota agisce come agirà il Cavaliere di Hughes. Egli è il suo stendardo e di quello stracci. Essere stracci della propria gloria. Essere coscienziosamente carne. Carne mortale. Niente. Dante che sviene continuamente. Mostrare la bellezza di una fine che non scavalca e non trascende se stessa. Carne fatta serena come pietra. Carne completa. L’idiozia della pietra e dell’osso, l’idiozia della cosa, ovvero la più acuta tra le intelligenze, la più radicale bellezza e la bontà più radiante, la bontà idiota che Dostoevskij definiva appunto attraverso la parola prekrasnyj, a dire “lo splendore della bellezza”.

luglio 2011

Tangenziale Est

Voi non sapete la vostra bellezza, i colori magnifici che fate, la vastità marina dei cassetti

con le isole meridiane dei calzini

amaranto al mattino, come commuova il lasco

delle frizioni in questa ora quieta del Sud.

Tra corpo e polietilene non c’è spazio. Eppure resiste

qualcosa

di ancora non caduto, di non completamente

disseccato. Scocca di resine. Organi

scuri e molli. Milza. Pistone. Adesso guarda

dentro questa assenza di spazio, tocca questo stiparsi. La materia granata

del cuore. Contachilometri. Stantuffo. Serratura. Portello

posteriore. Gangli

di cavi e valvole. La pituitaria. Ganglio

dell’ipotalamo. Ora abbandona tutta la speranza

lascia che affiori

dal tuo volto la meridiana gialla

del caso – giallo

radiante, giallo

maturo. Un sorriso

di scimmia. Bianco. Un sorriso

canino. Cambio. Filo dei freni. Tendini

e loro estensione. La gravità ci piega verso il basso. Cilindri, aghi

e puntatori. Prolungamento delle rotule nell’albero

motore. Il biglietto coi nomi che hai lasciato

nella cavità della roccia,

la scia di sangue con la quale hai sbiancato il suo cuore.

[…]

Sotto di voi è distesa la colata di pace

della carreggiata. Raramente qualcosa

deraglia. Solo talvolta il cuore – l’orbita

magna – guizza

nella maglia d’uranio

della sopraelevata. Solo talvolta

un soffio del sangue

porta fin qui, sui groppi

di cemento del ponte

la luce delle rose. Allora

la gabbia di zinco dello spartitraffico riluce in questa quiete

come la scia del sorriso degli immortali

allora soffia

sulla groppa di minerale inerte che s’inarca

nell’ampia e bianca radiazione

tra Scalo San Lorenzo e

Via Prenestina un’asciuttezza di sabbia

con le rovine e le biciclette d’oro.

Adesso sei continuamente in contatto

completamente divaricato dal canto

sei allo scoperto, tutto

smemoratezza, esposto

in tutta la superficie

e per ciò inattaccabile

sdrucciolo

brilli come una catena di luce che oscilla.

Brilli come una cosa.

Sei curvo come un masso di sentimenti.

Riesci ad amare il tuo benefattore.

Roma, 29 settembre 2011

Canzone

Canto perché ritorni

quando canto

canto perché attraversi tutti i giorni

miglia di solitudine

per asciugarmi il pianto.

Ma ho vergogna di chiederti tanto

e smetto il canto.

Canto e sono leggero

come un fiore di tiglio

canto e siedo davvero

dove mi meraviglio:

all’inizio del mondo

c’è l’ombra bianca delle prime rose

che non sono più amare

perché canto e ti vedo tornare

come tornano a riva le cose:

senza passato,

con il petto lavato

dal mare.

Ecco!,

sali le scale come un ragazzino

che scrolla dalle ciglia una corona di sale,

dà due beccate d’indice

alla porta, s’inginocchia

in fretta, in fretta

dice: “Vieni!,

ti porto al mare” e mi sorride, dalla sua statura

di nevischio e di rose, dalla sua garza d’anima salvata

dalle piccole cose.

Dalla sua bocca bianca ride il mondo

e ridono le cose

trasparenti del cielo

se, girandosi appena

per pudore, dice: “Lo vedi, non ho più paura”

come parlando a un’ombra evaporata

nell’innocenza

calma delle ginestre, a un fiatare di rose

andato via per le finestre

aperte

fino alle fondamenta.

Così mi lasci nell’aperto privo

di peso. E allora canto

lo stare seduti

nel vivo, tutto l’amore privo,

che non smetta

la presenza perfetta

di chi non pesa

ma è senza volontà, senza maceria, senza l’avvenimento

della materia

è solo polvere che tende alla luce.

Roma, 30 settembre 2010

http://www.youtube.com/watch?v=3I_v2mhPsac

http://www.youtube.com/watch?v=JgdbXI4P8nw

intervista di Riccardo Giagni per Radio 3 Suite e la giornata della memoria (27.1.18)

un’intervista di Michele Paoletti in “Laboratori Poesia” (25.11.17)

la recensione di Niccolò Carosi per “Radio Italia Anni 60” (10.1.18)

Laura Toppan («Semicerchio» LX (2019/1) – L’ultimo volume di poesie di Maria Grazia Calandrone, vincitore di numerosi premi, ha un titolo importante ed impegnativo: Il bene morale. È un libro composito, sia dal punto di vista formale sia per i temi che affronta: spazia dalla lirica alla prosa, dal verso breve all’ipermetro, dall’osservazione della bellezza nel mondo agli orrori causati da quelle «macchine responsabili» che sono gli uomini – come li ha definiti la stessa autrice –, dal dettaglio più minuto a visioni ed intuizioni di ampio respiro. È un corpo a corpo del poeta con la realtà, un’immersione nel reale che alterna sprazzi di luce a tenebre, dolcezze ad asperità senza sconti.

Costruito ed organizzato in nove sezioni, il volume comprende testi composti tra il 2010 e il 2016 e si apre con una poesia programmatica, isolata dal resto del corpus, intitolata un semplice esercizio di libertà, che esorta, attraverso la ripetizione del verbo «guarda», ad accorgersi che «il mondo è perfetto», a fissarlo in un comune sentire («guarda / i fiori / come se fossi un fiore»), sino a cercare di compenetrarlo («allora guardi / in alto / la radiazione azzurra // e sei cielo // sei la dolce giornata di settembre / che durerà per sempre»). In questa indagine cosmica il poeta scruta, attraverso una lente di ingrandimento, il mondo vegetale, e vi scopre tutto un vocabolario sotto il segno del dolore, come nel componimento Alberi che dà il titolo alla prima sezione (tagli, frattura / marginale, escoriazione, bandiera / di dolore, scucitura di silenzio, amputati, lance di fogliami). Nelle piante e nei frutti vi è compresenza di vita/di morte: come «nella struttura a strati dell’arancia c’è il cosmo / spiegato ai ragazzi […]», nella polpa bianca della pera vi è la ferita che goccia, perché pronta ad essere «insidiata dalla fame di un essere vivente». E in questo alternarsi di Bios e Thanatos circola Amore: amor perduto, cantato a mo’ di lauda medievale con la costruzione a polisindeto, e amor cercato/inseguito, con il ricorso all’anafora e alla rima («Non toccarmi, non sono questa cenere / né la salvezza della carne viva / non la rosa / ma il canto / di una cosa»).

Il percorso è accidentato, fatto di balzi luminosi e di oscurità, ma la compassione (cum patior), «il più utile tra i sentimenti umani», diventa il fulcro della poetica di Maria Grazia Calandrone, individuata come viatico possibile per ‘dire’ il dolore del mondo. Le Vittime – titolo della seconda sezione – rimemorate dalla poetessa sono quelle dei migranti che sfidano il Mediterraneo (diventato un «orfanotrofio / senza utopia»), quelle della Shoah, quelle delle acciaierie Thyssen Krupp a Torino, quelle di Fukushima («corpi-densi / gomitoli di luce / tra i sorrisi-àncora dei figli»), quelle della diga del Vajont e il personaggio Marylin Monroe, vittima della propria bellezza e «orfana di madre viva». La cronologia e la minuziosità di particolari delle tragedie nominate hanno la forma di una denuncia: la causa è «il peccato incuria», «perché la vita è così tanto / piena / di richiesta di vita». E ‘vera vita’ per sua figlia chiede il padre di Lakshmi Tatma, una bambina indiana venuta al mondo con otto arti, fatti amputare per trasformare il suo corpo in «un loto / senza fango»: corpo non di una dèa, come pensavano gli abitanti del suo villaggio che l’accusano di essere responsabile di un’alluvione perché i genitori hanno osato sfidare il destino, ma quello di una prigioniera, rinchiusa in una «soma infestante». E la cum-passio della poetessa continua nel requiem per L.S. – giovane suicida che si è data morte pubblicamente per impiccagione a Roma – in cui immagina le sensazioni e le ragioni di quel gesto estremo. La saluta e la ringrazia, perché il suo corpo «dice a noi che restiamo: tendi l’orecchio all’inaudito. impara a dire: amami, prima di non riuscire a dirlo più». Notiamo l’uso della minuscola dopo il punto, caratteristica grafica disseminata un po’ in tutto il libro, ad indicare il flusso di coscienza del poeta che parla sottovoce a chi non è più o, in altri casi, a se stesso.

Il punto di partenza dell’osservazione ‘globale’ sul mondo è Roma, a cui è dedicata la quinta sezione. L’amata città è esaminata e squadrata negli interstizi del traffico della Tangenziale Est, ove l’occhio del poeta scorge, tra pistoni, contachilometri, stantuffi, gangli di cavi e valvole, «uno spettacolo / di ordine amoroso», ossia quello delle auto «che sfilano con obbedienza»: tutti sono «gentilissimi. Dorsali. Retti / da un quotidiano affetto di scimmie». Dal vocabolario tecnico fuoriesce improvvisamente l’evoluzione della specie, creando così una sorta di contrappunto e di effetto straniante. E Roma è còlta nella sua più lucente bellezza in un pomeriggio di dicembre: «buio improvviso. il sole / splende sui tetti e non al suolo. il giorno / si capovolge come uno scarabeo / d’oro. sfolgora il metallo delle gru, / i meccanismi e i giunti unti di sole / colano pioggia d’oro». In questa atmosfera montaliana il ricorso all’enjambement – di cui la Calandrone fa ampio uso – avvolge i versi in un alone di mistero, di presagio quasi, anticipando la sesta sezione intitolata appunto questi corpi leggeri come presagi, che racchiude poesie dedicate all’infanzia (Anna, splendida lirica dedicata alla figlia: «Com’era fresco il mondo che portava / sulla bocca al mattino, ancora verde / d’erba sognata, […]») e alla giovinezza, avvertita come un’età ‘immortale’. In questa sezione la Calandrone si fa più lirica e rivisita la tradizione in chiave moderna: come giacinti nella viva luce di aprile ci immerge infatti in atmosfere leopardiane («entravi nella sera con fasci di asparagi e fragole / lucide dentro il cestello della bicicletta / e un odore di carta di pane / che inumidiva al vespro […]»), mentre come sono operose le creature rinvia a San Francesco, e ne La pergola del glicine il diciannove aprile ritroviamo l’haiku, forma tanto cara alla poetessa.

I versi si tingono di forti sfumature coloristiche (rosso, azzurro, verde, bianco glicine) e il cielo partecipa alla fatica e alle tribolazioni dell’uomo, in una circolazione e contatto continuo tra mondo degli esseri animati e inanimati. È un «Mondo-coppa», un «Mondo-onda» che racchiude allo stesso tempo il ‘disastro-deserto’ ma anche la bellezza del mondo, tutto il ciclo della vita, dalla nascita alla maturità. Le mots-valises concentrano l’espressione e costituiscono un tratto tipico dello stile di Maria Grazia Calandrone, che nella settima sezione, dal titolo Lo stupore di cui eravamo fatti, traccia una sorta di decalogo sulla nascita dell’uomo e sull’evoluzione della ‘specie’: si parte dal verbo, «un gesto di compassione che agiva sulla biologia», per arrivare al poeta, quella «scimmia lunare» il cui corpo accoglie «il centro della terra, metallo liquido / composto / dalla pena e dalla gioia / di tutti» e la cui unica funzione è quella di «trasformare in canto / il sangue della specie». E non teme, la Calandrone, di nominare apertis verbis la parte più torbida dell’umano, scendere giù, nella «morchia», per poi cantare un cielo di stelle («per salvarsi bisogna / che tutto il corpo canti come un bambino»). Non a caso il volume si chiude con tre arie e una canzone – la nona ed ultima sezione si intitola La Sirène, un libretto d’opera – in cui la poetessa ci ricorda di guardare anche alla bellezza del mondo (perché esiste): «ricordiamo la gioia degli animali, quel / guardare sereni / la bellezza […] / e non siamo che alibi, scudi di carne, vasi / d’organi sul paramento sacro della natura, chiare urne d’amore nella verde / controluce del mondo».

Il bene morale è un libro anche sul ruolo e sulla responsabilità del poeta nei confronti del lettore e della realtà, un libro engagé, un libro necessario.

Davide Toffoli – La voce poetica di Maria Grazia Calandrone è di quelle che non hanno bisogno di presentazioni. Nel 2017, per l’editore Crocetti, ha pubblicato “Il bene morale” che, a mio personale avviso, rappresenta una delle vette assolute della nostra poesia contemporanea. Un libro indispensabile, capace di lasciare un segno profondo, di entrare nelle pieghe della necessità più assoluta della parola; un libro coerente e ostinato, nei suoi obiettivi e nelle sue strategie comunicative. Apre “Un semplice esercizio di libertà”, che è più di una semplice dichiarazione di intenti, è piuttosto un approccio consigliato (“Guarda le cose / con dolcezza / e con dolcezza tu verrai guardato / dalle cose”), un invito a scambiarsi di posto con le creature del mondo, un inno ad accorgersi dell’alterità e al bisogno degli altri anche solo per parlare di vita […]

Giuseppe Martella – Bioetica della compassione: Maria Grazia Calandrone e Il bene morale (Crocetti, 2017) Poetarum Silva 27.5.19

In questa sua ultima raccolta, Maria Grazia Calandrone mette in scena un vero e proprio dramma bio-logico, cioè un intreccio (e un conflitto) tra forme di vita e di linguaggio-pensiero, in vista di un’educazione dello sguardo e di un auspicabile cambiamento del cuore umano. L’autrice lo fa indagando tutta una serie di dimensioni della scala naturae, che vanno dal micro al macrocosmo, dalla cronaca alla paleo-storia, dalla biologia alla geologia, indagando i tempi del nostro essere al mondo e i luoghi del nostro abitarlo. Esplorando lo spazio profondo che va dai microrganismi alle galassie per trovare gli snodi dove si cela quel minimo margine di libertà che ci è concesso per l’esercizio di una più che umana compassione. La prima lirica della raccolta, Un semplice esercizio di libertà, una toccante interpellanza al lettore, ha dunque un valore esplicitamente programmatico. E la varietà deliberata dei registri linguistici, dall’umile al sublime, dal semplice all’ornato, e dei metri poetici impiegati risulta perfettamente congrua con i cambi di scala e di prospettiva che caratterizzano questa indagine bioetica in versi, questa lucida e accorata ricerca del bene morale. La portata bioetica e biopolitica dell’opera appare infatti evidente fin dalla prima sezione, una delle più intense e compatte dell’intera raccolta, dove gli Alberi, con la loro «capacità variabile/ di sopportare tagli/ tra i filamenti vivi» (13) ci mostrano la disponibilità al ritorno alla terra, alla pacificazione con la morte così come con la vita: «essere terra/ bisogna, sotto la loro macchina da fiore» (14).

Per molti versi questa silloge di Calandrone costituisce una summa della sua attività precedente, non solo poetica ma anche socioculturale in genere, in quanto portavoce della poesia italiana contemporanea nelle sue valenze sia estetiche che politiche. A testimonianza di una dedizione e di una competenza che sono davvero rari a ritrovarsi insieme. Questo testo di andamento diaristico ci consegna insomma l’ethos dell’autrice nella sua interezza, cioè il tono fermo e pacato della sua voce insieme alla costanza del suo fare, civile oltre che poetico.

L’opera è divisa in nove parti piuttosto eterogenee fra di loro quanto ad argomenti, stile e lunghezza. Tuttavia, in questo caso, la tenuta dell’intero non va misurata sulla omogeneità delle parti quanto piuttosto sulla loro intenzionale diversificazione, che mima a livello formale le diverse scale su cui viene condotta l’indagine bioetica, la ricerca di un possibile bene morale. Non ci troviamo di fronte dunque a una struttura lineare ma piuttosto rizomatica, una sorta di giardino dei sentieri che si biforcano o di labirinto del cuore umano, dove ci appaiono i più svariati incroci tra il dire e il fare, nonché tra il controllo cartesiano e l’abbandono epifanico.

Già la prima sezione ci presenta una varietà di metafore organiche dell’amore perduto e ritrovato, di quotidiani eroismi e improvvisi abbandoni, di fragili santità che si profilano nella onirica e realissima, «calda e ordinaria/ carneficina del sonno» (26). Offerte e comunioni che attraversano «tutto il disequilibrio della notte» (28), tellurici siderali sacrifici (29-30), tutta una serie di eccentrici offertori dove infine la voce narrante apparirà essere quella di una scimmia-fiore (68) che ci restituisce l’eco di una primigenia, più che umana innocenza: «lo splendore della cosa/ lavata dalla spuma dell’inizio» (21).

La estesa seconda parte, Vittime, in cui l’etica scivola insensibilmente nell’etologia e nell’ecologia, si può definire in estrema sintesi come l’articolazione di un’unica domanda riguardo al nostro (occidentale e occiduo) possibile rancore nei confronti dei migranti, cioè di coloro che sono ancora in grado di coltivare un sogno di concordia a noi precluso. E a mo’ di risposta la terza parte, In un sistema di amore, formula una ipotesi etico-politica su una possibile società del dono e della cooperazione in contrasto a quelle attuali dello scambio e della competizione a tutti i costi: un’ipotesi certamente utopica, che qui vale a nutrire sottotraccia tutti i cuori dei viventi e dei morti, dalle bestie agli spettri. A innervare perfino la memoria storica dei loro organi: la lingua fatta di muscoli e quella fatta di parole, costituendo un “sistema di amore” che si effonde infine nella poesia e nel canto: «tutto il canto e la gioia delle cose di essere cose,/ tutta la infinitudine del canto» (89). Sì che poi la parte successiva, la quarta, possa costituire un vero e proprio inno alla vita, dipinta nella vasta gamma delle sue contraddizioni, nella incomprensibile, paradossale coincidenza fra «lo splendore della bellezza» e «l’idiozia della cosa» (93). E si tratta qui anche di una anatomia della parola viva che rinasce e si declina tra la bestia e la musa, secondo natura, e di una esortazione all’amore come linfa dell’anima che si smemora nel succedersi delle sue reincarnazioni: «Fai parlare la voce di questo corpo/ risalendo la legge di natura» (95).

Seguendo questo filo conduttore, si perviene così alla quinta parte, Roma, l’Urbe che funge da icona di quel complesso bio-tecnologico che chiamiamo “civiltà”. Qui si indaga esplicitamente quello spazio minimo di gioco tra bios e tekne, tra organismi e macchine, quel «prolungamento delle rotule nell’albero/ motore» (121), quella «massa bellissima di corpo/ e macchina» entro cui si situa la nostra residua possibilità di scelta. Lì dove solo «un millimetro scarso di membrana conserva le creature/ nel sacco del proprio comportamento morale», custodendo la tenue possibilità di «un trionfo ordinario di amore,/ un rogo morale/ di volti umani e vetro» (122). Questa trama fitta di tessuti e ingranaggi viene proiettata sullo scenario dell’urbe, nel rito ordinario delle autovetture che sfilano con obbedienza lungo la tangenziale, uno spettacolo in bilico fra l’utopia e la distopia, una ibridazione suggestiva fra la rosa dei beati di Dante e il crash planetario di Ballard. Dove il corpo umano si trova ad esser gettato nella apertura del proprio essere cyborg, scoperto e inerme, catturato nella routine della circolazione autostradale (che è sineddoche del circuito riproduttivo della merce), messo a nudo a brillare «come una cosa» (123). In questa prospettiva crudamente, amorevolmente utopica, la folla sull’autobus appare poi allo sguardo del nostro poeta-reporter come “un volume variabile di estranea bellezza”, una massa in cui la pietà dello sguardo fa affiorare i dettagli della vita, «l’invincibile e definitiva/ gentilezza umana» (124). Fra massa e individuo, fra disegno e dettaglio, fra utopia e distopia, questo è lo schema di apprendimento che regge l’intera sezione, una delle più intense della raccolta, disegnandone lo spazio di esperienza e l’orizzonte di attese, illuminati dal filo incandescente della corrente empatica che costituisce il filo conduttore di tutta questa ricerca e testimonianza.

Un filo che si svolge ancora coerentemente nella sesta parte, Questi corpi leggeri come presagi, dove si mette a tema il rapporto fra ambiente e individuo, mondo e corpo, norma e eccezione, cercando di cogliere l’emergere delle singolarità nel corso dell’evoluzione. Ci si sofferma insomma qui proprio sulla bellezza e fragilità di ogni nascita, sia che si tratti di una creatura in carne e ossa oppure invece di una minuscola variante evolutiva. Si assiste cioè all’effimero cristallizzarsi di una nuova forma di vita così come viene portata alla luce per caso e per poco, grazie a un fuggevole sguardo o parola, «nel rosaceo stupendo della sera», fermata quasi in dissolvenza «nel rettangolo di cielo e marmo/ della soglia, fermo nel dolce male della grazia» (136). Lì dove, tra gesto e voce, trasecola di quando in quando il “mondo-onda” e si condensa, come raggio laser, «il succo maturo della luce» e «l’aria schiuma rappresa» (140). Lì dove l’occhio animale dopo millenni di evoluzione secerne infine «la prima lacrima di gioia» (142). Altrettanti millenni sono occorsi perché nascesse una voce francescana capace di unire tutte le creature in quel canto di lode che viene qui proiettato in una prospettiva evolutiva che abbraccia onto- e filogenesi: «le ossa petrose dei bambini» che «sono agglomerati di futuro», cogliendo in orizzonte cosmico la nostra coscienza linguistica al suo stato embrionale: «il raschio delle parole/ sotto la mareggiata delle stelle,/ il puro morso della coscienza nello stato carnale» (145). Dove la parola poetica tende a spersonalizzarsi infine per diventare puro appassionato strumento di testimonianza, eco e traccia di vite molteplici, cosa fra le cose, per esprimere un ultimo decisivo desiderio: «vorrei… che questo essere uma-/ no mi scavalcasse/ come fossi una cosa ordinaria,/ un legno selvatico a metà emerso/ da una luce vistosa» (148). Per poter cantare la lode della giovane, fragile, irripetibile vita nascente: «Canta bambina, canta, figlio mio/ come io scrivo. Così sarete quelli che non siete. Sarete/ -altri/ semi nel nulla/ … / ognuno, tutta la vita» (149). Per poter educare ogni sguardo innocente ad assorbire «il magnetismo delle foglie nuove», «il peso materiale del cielo», per poter affermare infine che «vale tanto la vita, quest’unica/ gioia/ rinata dal male» (151).

Tutto questo trasumanare del poeta, questo suo proiettarsi in una dimensione evolutiva, lo conduce poi a indagare la biologia della parola, le eliche del suo DNA, come accade nella sezione seguente il cui sottotitolo è appunto “dieci frammenti sull’evoluzione”, per coglierne lo stupore primordiale a livello fenotipico, nelle svolte salienti della nostra specie, per evidenziare il salto enorme che l’acquisizione del linguaggio costituì nel corso dell’ominazione. Si tratta di uno spaccato frattale dell’intera opera, una ricapitolazione, una micro-polifonia della compassione della parola incarnata. Una cornice interna, una miniatura e uno specchio in cui si chiarisce definitivamente il tenore bioetico dell’indagine e il senso della quest che si tinge ora decisamente di connotazioni cristologiche. L’emergere della parola, il suo incarnarsi appare ora infatti come «un gesto di compassione» (155), il passo decisivo per imprimere un’impronta morale al dramma evolutivo. E si comprende chiaramente allora che il “bene morale” di cui qui si tratta fa tutt’uno con il dramma del Logos Egeneto, della “parola generata”, sia nel senso scientifico di una sana bio-logia che in quella evangelico della passione del Verbo.

Se per Robert Burton e Thomas Browne, medici-letterati del Seicento inglese (cui l’opera di Calandrone per certi aspetti si apparenta) si trattava di una medicina dell’anima, qui ora abbiamo un trattatello di anatomia e di bioetica in versi che percorre a ritmo serrato i salti evolutivi della specie, le tappe dell’ominazione, la nascita della coscienza e della storia, del discrimine tra il bene e il male, e culmina infine nel prodigio dell’amore come dono e come peccato originale. Il tutto sullo sfondo mitico della fondazione dell’Urbe che funge da scenario di approdo dell’intera vicenda, dove il senso della storia si affida alla magia del verso, che a sua volta però appare come un’eco (nel respiro) delle svolte evolutive e geologiche, per cui la poesia «non è che questo/ rimbalzare del suono tra angoli bianchi/ di crateri preistorici» (163) e la siluette del poeta si profila come quella di una «scimmia lunare» che sa «trasformare in canto/ il sangue della specie… mentre attinge/ alla lingua comune/… che risorge dai luoghi dell’origine» (163-64). Il cui ultimo senso si affida comunque infine soltanto a una più che umana compassione che attraversa tutti i regni del creato (animale, vegetale, minerale) facendosi voce della natura stessa, parte del paesaggio («rossi/ alberi-parola/ emanati dal centro del paesaggio in fiore») (167). La compassione come unica forza in grado di legare i distinti: natura e cultura, parola e immagine, donando così un nome alle cose, penetrandone la muta, oggettiva evidenza (169). Si tratta qui dunque di una genealogia congiunta del corpo e del linguaggio, del ritorno a uno stadio primigenio e infantile dell’umanità, perché per ricucire lo scisma tra le parole e le cose, per recuperare un’eco dello stupore e dell’innocenza degli inizi, per custodire una benché lieve speranza messianica, «per salvarsi bisogna/ che tutto il corpo canti come un bambino». Questa compassione della parola poetica e testimoniale, in grado di dare una svolta etica alla storia, ha ovviamente il suo simbolo sommo nel sacrificio di Gesù, «carne inchiodata a un oggetto» (173), uomo-dio e agnello sacrificale.

La coda finale dell’opera è una sorta di Requiem, l’acme della testimonianza che si sublima in una preghiera di pace che unisce la solitudine dei vivi a quella dei morti: «Io non posso lasciarti/ senza offerta: con il cibo che viene dalle mie mani/ posso salvarti dalla solitudine dei morti» (177). La terrestre nudità della vita si riscatta nella pietà del ricordo, che è poi il filo conduttore dell’opera, riassunto ora nell’antico e sempre ricorrente rito funebre che costituisce come il risvolto necessario della funzione battesimale della poesia, del suo dover sempre dare nuovi nomi alle cose. In questo Requiem spicca (come un’eco della canzone di Ariel nella shakespeariana Tempesta) la metamorfosi marina nell’Aria della sirena le cui sinuose variazioni obbediscono tutte al ritmo del «respirare e immergersi» (178). Si tratta di un dialogo fra elementi che si continua in quello inaudito ma auspicato fra l’inflessibile necessità e l’indomabile speranza, nell’Aria del muro e della crepa: «io sono un muro/ ma con te la materia fa sogni… tu sei la crepa e io sono il destino» (180). Il muro dei fatti e l’ostinata crepa della parola: «Sei lo spacco nel cuore della cosa. Sono la pietra dentro la tua bocca, l’assassino» (181). E si conclude infine con la splendida, aerea, francescana canzone dell’innocenza, con l’eterno fanciullo divino che canta gli inizi del mondo: «Canto e sono leggero/ come un fiore di tiglio/ canto e siedo davvero/ dove mi meraviglio:/ all’inizio del mondo» (182). Voce dello stupore e dell’innocenza che canta «l’amore che è solo polvere che tende alla luce» (183) e cantandolo lo mette in opera, nel miracolo che ogni volta segna la palingenesi congiunta del mondo e della parola.

Potremmo allora definire la poesia di Maria Grazia Calandrone come la ricerca non soltanto di un dire ma anche di un agire aurorale: un atto linguistico inaugurale che tenta, attraversando gli strati fossili della nostra storia, di trasferire nella muta inerzia delle cose la possibilità della scelta. Portando così anche l’angoscia per la nostra mortalità al di là della sfera dell’esserci, espandendola come una radiazione (o compassione) cosmica di fondo per permeare i vari gradi della scala naturae, dal micro al macrocosmo, delineando uno scenario credibile per quel minimo, decisivo margine di libertà che ci rimane. È questo costante tenore performativo che si può riscontrare nella varietà dei registri linguistici toccati, dalle sequenze argomentative agli sbalzi lirici, quasi fosse una firma in calce, un sottotraccia del linguaggio, un tatuaggio d’artista sulla pelle levigata del verso. O piuttosto anche la chiara voce del reporter dal fronte di guerra, o la doverosa firma del testimone agli atti di un processo. Perché tutto ciò si ritrova in questa summa dell’impegno civile e poetico, in questa satura di temi, metri e registri, che pare voler custodire nella misurata varietà del verso l’infimo margine di gioco che permane nell’esercizio della scelta individuale, una volta che si siano fatti radicalmente i conti con i vincoli antropologici e biologici del nostro essere al mondo.

Per la sua indubbia intenzione cognitiva oltre che edificante, e per la sua capacità argomentativa oltre che lirica, a me pare di poter accostare questa poesia, oltre che all’intelletto d’amore del Dante della Vita Nuova o alla fusione di pensiero e sentimento delle canzoni John Donne (come è stato opportunamente indicato), [1] anche e soprattutto all’arte di quei letterati-scienziati del Seicento, veri e propri medici dell’anima oltre che maestri di stile, come il Robert Burton di Anatomia della malinconia o il Thomas Brown di Religio Medici. Illustri classici della letteratura inglese: il Burton che mescola registri diversi, prosa e versi, facendo frequentissime digressioni, e che studia la malinconia come una sorta di privazione d’essere, una fondamentale carenza esistenziale da cui ogni altro sentimento è colorato come una varietà della medesima elaborazione del lutto. O il Browne dalla voce affabile e persuasiva, che tenta di risolvere le acute antitesi fra scienza e religione proprio con la fedeltà quotidiana alla propria missione di medico, componendo i propri ausili terapeutici in un vademecum di umana saggezza.

Ma al di là delle possibili affiliazioni, si tratta qui di un’impresa po-etica in cui il gesto minimo di resistenza quotidiana sembra assumere, nell’arco di una vita individuale o nella storia di un popolo, una valenza decisiva, analoga a quella che nella filigrana del verso assume una sillaba in più o in meno. Perché in fin dei conti, la ricerca e la bonifica di un territorio, la sua trasformazione in dimora, il vivere e l’abitare, l’edificare insieme, non sono attività tanto diverse dalla poesia (Tichtein indoeuropeo, costruire un tetto, ha la stessa radice di Dichtung, “guarnizione, poesia” in tedesco). E la poesia stessa, come ci hanno insegnato Platone e Aristotele, è pur sempre una forma del fare, seppure la più speciale e decisiva, quella che può contenere in sé i propri fini: praxis téleias. Ed esattamente questo tenta di essere la poesia di Calandrone, una praxis téleias proiettata sul nostro attuale orizzonte bioetico e biopolitico, orientata alla antica e sempre nuova, difficile e necessaria, ricerca del kalokagatos, di ciò che è bello perché è buono.

Siamo di fronte a un’opera dunque che indaga il codice, linguistico e genetico, cioè po-etico in senso pieno, del nostro essere al mondo insieme ad altri, in una diversificata finitezza di obiettivi e di orizzonti, di appetiti e percezioni, in un groviglio inestricabile di azioni e passioni, nell’eterna dialettica di vita e forma, in cui l’ineluttabile insensatezza di ogni singolarità può venire riscattata solo dalla compassione per il diverso. Un’opera in cui la stessa ambivalenza costitutiva della storia, complesso di eventi e narrazioni, res gestae e historia rerum gestarum, viene infine messa a fuoco e trasfigurata dalla costante tensione etico-cognitiva della ricerca e dal suo impeccabile risvolto poetico, per cui le continue deliberate variazioni dei metri e dei registri impiegati corrispondono, come ho accennato, sempre funzionalmente ai cambiamenti di prospettiva e di scala dell’indagine svolta.

[1] Giovanna Frene, Maria Grazia Calandrone, che cos’è il bene?, «Alfabeta 2», 8 Luglio 2018.

Giovanna Frene – Maria Grazia Calandrone, che cos’è il bene? (alfabeta2 8.7.18) – Nel suo memoriale steso durante la detenzione a Cracovia, Comandante ad Auschwitz, Rudolf Höss evidenzia con scrupolo filologico lo zelo che lo aveva spinto a superare le tante difficoltà materiali nella conduzione di Auschwitz. Aggiunge spesso, poi, una frase agghiacciante: «Avevo ricevuto un ordine ed era mio dovere eseguirlo». Questa giustificazione sembra persuaderlo che ciò che si compie come dovere assolva sempre da ogni colpa. Come si spiega che si possa scambiare in maniera così grossolana il bene con il male?

Questo preambolo era necessario per introdurre la complessità di pensiero poetico a cui è giunta Maria Grazia Calandrone con quest’ultimo libro, la cui stesura è concomitante ai precedenti Serie fossile (2015) e Gli scomparsi (2017), dei quali riassume e supera il portato di empatia e di scavo nella biologia primordiale del sentire umano più profondo – ma è bene dire subito anche che Il bene morale rappresenta una sorta di summa poetica dell’intero tragitto poetico dell’autrice, la quale non è mai stata così vicina come qui al dettato dantesco, per argomentazione, nettezza del dire e lucidità dell’intento etico.

Già nella prima sezione, Alberi, vengono declinati gli elementi su cui il libro intero concresce: le strutture vegetali sono allo stesso tempo corpo e figura di ciò che dovrebbe essere la piena realizzazione della natura umana, nella sua essenza (per esempio, lo spacco sulla buccia di una pera è la ferita in cui «si rivela il vivo della polpa, granulare e bianca come la traccia dei morti»; si veda anche la sezione Questi corpi leggeri come presagi, specie nel richiamo a Baudelaire); il microcosmo diventa immagine del macrocosmo, e viceversa (per cui l’infanzia è lo stato puro di conoscenza, e si veda anche tutta la sezione degli oggetti in Roma); viene immediatamente squadernato tutto il mondo apparentemente altro della vegetazione con un lessico specialistico scientifico (tanto che a tratti davvero si può intravvedere quella che si potrebbe definire come una metafisica biologica; si veda per esempio tutta la sezione Lo stupore di cui eravamo fatti, dove emerge chiaramente un lògos di tipo biologico); gli alberi sono esempi perfetti di come la vittima sappia sopportare e rinascere («hanno anzi una capacità variabile / di sopportare tagli»); la struttura dei testi poetici, dopo un’ampia voluta argomentativa, si ricapitola in una sorta di chiusa gnomico-oracolare (in altri casi, la portata figurale dell’exemplum viene sciolta invece da un’argomentazione finale).

E specialmente viene subito a galla che la necessaria natura del bene, e insieme l’elemento panico che realizza la singolare essenza dell’uomo in quanto poeta, sta dalla parte degli sconfitti, dei feriti, dei morti della storia, grande e piccola. È infatti attraverso la ferita che si produce la parola («Raramente […] passiamo intatti dall’essere una pera liscia e impassibile a essere una pera parlante, dotata cioè di ferita aperta»), e per questo chi testimonia con la parola, il poeta, non può che essere vinto come i vinti. Solo in questo stare nella ferita è poi possibile ritornare per converso alla natura, quella stessa da cui la parola sembrava avere staccato l’uomo razionale adulto.

Dagli accenti cristologici («Questo è il mio corpo», «Questa è la vigna delle mie ossa», «Elevazione della vittima», ecc.) e del Dante della Vita nova della prima sezione (ripresa in parte nella terza sezione, In un sistema di amore, dove si riconoscono le stimmate dei lunghi testi amorosi argomentativi di Serie fossile, per esempio in Poniamo il caso della gratitudine, o nel magnifico cameo à la Donne di Anatomia della lingua), ribaditi in più punti con i chiodi persuasivi dell’anafora, si passa così alla parte rovente di Vittime, Lecose vive e questi corpi leggeri come presagi.

La storia è percorsa interamente dal male: questo il dato di fatto. Come si spiega che si possa deliberatamente fare il male? Che cos’è, dunque, il bene? Il bene passa attraverso l’empatia con le vittime («basta poco, a conoscere, basta / identificarsi», ecc.). Spinoza afferma che «la Misericordia è Amore, in quanto produce nell’uomo un affetto per cui gode del bene altrui», e si rattrista per il male altrui (Calandrone: «I cattivi sono cattivi perché ottusi, ininterrottamente immersi nel bagno penale del proprio io […] La poesia abitua alla identificazione […] e dunque alla compassione, il più utile dei sentimenti umani» – e «utile», in Spinoza, è connesso alla realizzazione dell’essenza dell’uomo), aggiungendo che il bene è la virtù (Calandrone: «Io, che ho sentito il tuo dolore, non potrò mai più farti del male»). Non c’è retorica, dunque, nel racconto argomentativo dei migranti affogati nel Mar Mediterraneo (immagine stessa del naufragio di un Occidente che rifiuta la «faccenda umana»), o nel racconto della Shoah (su tutti il lungo verbale dell’orrore Verba Manent), nelle parole di un albero a Fukushima, nella sequenza sulla tragica esistenza di Marilyn Monroe, o nel poemetto sul Vajont: tutte sono conseguenze del fatto che «un essere umano non riconosce l’altro essere umano come simile».

Nitidezza che definisce la colpa come «vuoto umano», o fenomeno di «estraneità»; perciò il poeta non si pente di nulla di ciò che ha fatto, se non dell’«ignoranza del cuore». La vera conoscenza allora è un «ottuso atto di fiducia nella bellezza»: tutta la sezione Le cose vive viene spesa a dimostrare questo assunto duro, perché comporta l’accettazione dell’essere inermi rispetto alla violenza della storia e della morte, destini comuni dell’umanità. Ed è qui che si produce il riscatto, però: mentre il coro leopardiano delle mummie rivelava il nulla della vita, la parola del poeta si fa «canto immortale sulla bocca dei morti», perché è proprio della natura, o virtù, del poeta dissiparsi «in tutti quelli che sono».

Maurizio Cucchi, “la Regione (Bellinzona)”, 18.4.18 – “Un poeta è profondamente coinvolto con le cose del mondo. Il suo compito è ricordare la grandezza possibile della nostra persona”. Così scrive, e ha ragione, Maria Grazia Calandrone nel recente Il bene morale, nel quale la sua perlustrazione sensibile, febbrile, delle cose del mondo che vive in noi e attorno a noi, mostra un’energia e una generosità che intervengono anche sulla forma, aprendola in squarci lirici o molto più spesso a un fluviale dire prosastico di non comune effetto. Una proposta nuova anche in questo senso, che conferma la vitalità della sua poesia e la sua capacità di andare a fondo, tra amore e meraviglia quotidiana dell’esserci.

Nicola Bultrini, “Il Tempo”, 15.1.18 – Maria Grazia Calandrone ci ha abituati ad una poesia magmatica, dall’andamento fluviale, che avvolge il lettore in un caleidoscopio instancabile. In questo ultimo lavoro invece (“Il bene morale”, euro 12,00, pag. 184, Crocetti Editore), il moto è tellurico e il dettato sussultorio. Il verso quindi si frantuma per poi ricomporsi in agglomerati intertestuali, assumendo un respiro piano, dilatato. La poetessa precisa, come dichiarazione di intenti che “un poeta è profondamente coinvolto con le cose del mondo. Il suo compito è mantenere la memoria della comunità umana. Il suo compito è ricordare la grandezza possibile della nostra persona”. Conseguentemente, la realtà è sempre chiamata per nome, l’anatomia del corpo (vivo o esanime) è giustificata e decrittata secondo verità. La trasfigurazione degli eventi (coerente con un laico ma pregnante lirismo) è sempre comunque aderente ad una concretezza materica; del resto “la poesia abitua alla identificazione (…) e dunque alla compassione, il più utile tra i sentimenti umani”. E proprio nella compassione (molte volte ribadita e nei contesti più differenti, quasi fosse una benigna ossessione), si svela una forte capacità di immedesimazione, mirabile ad esempio nella straziante suite sullo sterminio nei campi nazisti. Ma la voce della Calandrone rivela sempre una matrice sottocutanea ed autobiografica di esperienze, avviluppate attorno a duri nodi e nudi sentimenti, dinamiche e dialettiche. Lo sguardo speculante del poeta ha il suo dovere nella presa d’atto del mondo, dell’esemplare imperfezione, ma se “l’etica della specie non evolve”, “la feroce bellezza della vita”, necessita allora di un atto di fiducia. Un fiato di speranza, tanto vera e tenace, quanto ottusa, anche nella tragedia più schiacciante, nella violenza più assordante, “perché nessuno crede veramente al male”. Un libro di rara compiutezza e consapevolezza, che certifica la Calandrone come una delle voci più intense e significative della nostra poesia.

recensione ibs Ottima raccolta di poesie. L’autrice rivela una grande sensibilità e contemporaneamente una spiccata aderenza alla realtà. Niente melensaggini, solo parole che fanno bene. Lo consiglio senz’altro.

IL REALE E IL VERO – Alex Ragazzini: breve nota su “Il bene morale” di Maria Grazia Calandrone in Cartesensibili ottobre 2018 Non vi è nulla di superfluo, sovrabbondante, nella poesia de Il bene morale di Maria Grazia Calandrone, pur essendo una scrittura poetica intimamente legata alle argomentazioni della prosa; inoltre il suono alla lettura si rivela da subito legato alla parola che segue la parola, al discorso, e quindi questa scrittura poetica evidenzia comunque il proprio scarto dalla prosa per il tono, il respiro, mantenendone le argomentazioni. È una lettura assolutamente sorprendente, nessun superfluo, eppure una scrittura omnicomprensiva, che si direbbe mondo. E nulla manca, corpo, persone, cose, animali: una franca religiosità del reale – e il reale ci sorprende sempre. Insettini (che ci ricordano Lorca), pere, omeri, «non la rosa / ma il canto / di una cosa.», stendardo, capre, mufloni, vittima: «…e salga / fra le alte stelle erose». Se per Amelia Rosselli si è spesso parlato di “lapsus” di “corto circuiti sintattici”, per la poesia di Maria Grazia Calandrone vorrei qui proporre l’ipotesi di “corto circuiti di coscienza”, dove il flusso di coscienza narrativo salta un passo, oppure scarta di lato, e ci sorprende; ed in questo ci mantiene nella poesia della scoperta, della condivisione per scambio di impressioni con l’autrice. Il linguaggio, la parola, acquistano sostanza nei periodi di tensione del reale: e si attivano dei “campi di tensione” interni ai testi. Certo che il reale è presente nei versi de Il bene morale, anche descritti con i nomi delle cose (i sostantivi esatti) e sono presenti gli eventi precisi (tra i più terribili dei nostri tempi e di un passato prossimo); ma non c’è una semplice pedissequa rappresentazione, anzi prevale una vista aerea dall’alto, con le puntate acute che definiscono meglio l’ambiente della singola rappresentazione, del singolo testo: ne consegue un insieme omogeneo di oggettivazione della coscienza umana contemporanea. Poesia e prosa qui parlano la stessa lingua, ma la usano in modo diverso, ed entrambe non dicono il falso. Il bene morale è un libro in cui convivono coscientemente il dolore e la speranza per l’uomo.

“L’Espresso”, 4.2.18

Andrea Galgano in “Frontiera di pagine“, 7.2.18

Michele Paoletti, LaboratoriPoesia“Il bene morale” di Maria Grazia Calandrone è un libro straordinario, un canto di gioia, d’amore e di compassione per le creature che posano il loro peso sulla terra. Difficile descrivere la ricchezza dei testi, la padronanza del linguaggio che spazia tra i vocaboli più disparati per restituirci poesie che si radicano dentro continuando a sorprenderci, lettura dopo lettura. Sicuramente uno dei libri più belli di quest’anno appena cominciato. Ho conosciuto i versi di Maria Grazia Calandrone qualche anno fa sulla rivista Poesia di Crocetti e sono rimasto subito affascinato dall’energia vitale che tracimava dalle sue parole. Oltre che dalle doti di scrittrice, sono rimasto colpito anche dall’intensa attività di promotrice della parola poetica e ancora di più dalla capacità di farsi corpo e voce della poesia, sua e degli altri (in tal proposito, ascoltatevi l’eccellente alfabetiere che ha curato per Radio Tre). Non credo sia un caso che Il bene morale (Crocetti, 2018) indaghi proprio i rapporti con l’altro, “la responsabilità dei nostri sentimenti, l’attenzione che dobbiamo al bene che proviamo e facciamo” come afferma l’autrice stessa parlando del libro nell’intervista che le ho fatto per laboratoripoesia.it. Un libro denso e importante – oltre 180 pagine – che si apre raccontando un semplice esercizio di libertà, un’esortazione ad abbandonarci alla bellezza delle cose e della natura per diventare cielo e disperdersi nel mondo. Si prosegue poi attraverso una serie di sezioni in cui l’autrice ci invita ad aprire lo sguardo, ritornare ad uno stadio primigenio e spogliarsi delle sovrastrutture per ricongiungersi con la nostra parte animale e ricucire il dialogo con la natura, gli alberi, i frutti del mondo. Un poeta è profondamente coinvolto con le cose del mondo. Il suo compito è mantenere la memoria della comunità umana afferma Maria Grazia Calandrone in una sorta di introduzione alla sezione Vittime e si fa voce dei testimoni della Shoah, dei sopravvissuti al disastro dell’Acciaieria Thyssen Krupp, di un albero di Fukushima, di Marilyn Monroe. Documento e poesia si fondono e sottolineano ancora di più il legame indissolubile tra Storia e poesia, il loro procedere intrecciate. C’è amarezza verso il genere umano in questi testi, la specie che resta non si evolve, la catastrofe non segna la memoria: il disastro del Vajont diventa emblema della noncuranza umana. Ecco che il bene morale, la cura dell’altro, di ciò che è e di ciò che prova, sembra venir meno, ma l’autrice ci esorta ad attraversare il disastro ad aver cura delle macerie, ricostruire.

-

ora dammi la mano, attraversiamo insieme questo disastro. impara a tenere alta la tua bellezza

- sopra l’acqua infetta, sopra questa evidenza

tremenda. inventerei

una trama diversa alla tua vita. ma questo è quanto abbiamo. dunque impariamo

a essere grati, ognuno

per il suo bene. io

del mio

tanto, figlia, ché sei rimasta

Nella sezione Le Cose Vive il libro raggiunge a mio avviso il suo apice. La poesia di Maria Grazia Calandrone ha sempre posto l’attenzione su un concetto poco frequentato dai poeti: la gioia. Lo stupore che si prova di fronte alla bellezza e come questo sentimento possa scaturire in modi impensati, improvvisi. In apertura alla sezione l’autrice ci invita ad un ottuso atto di fiducia nella bellezza, a tornare all’origine, al candore della scoperta consapevoli della propria carne e della propria mortalità. Uno stato di idiozia che ha coscienza della propria fine e dello splendore della bellezza che sulla fine si accampa. E che celebra il corpo in tutti i suoi elementi, un’anatomia amorosa che, utilizzando anche termini strettamente tecnici, esalta la perfezione della macchina responsabile che è l’essere umano.

-

amare

- questo vivido essere impermeabile. avere cura

della sua meraviglia e della sua ferocia. non esiste che questo sulla terra.

La poesia di Maria Grazia Calandrone è dunque un canto della bellezza e per la bellezza. Per riconoscerla e preservarla, averne cura. Ma è anche un canto di compassione, parola-ossessione dell’autrice, da leggersi non come pietà bensì come capacità di sentire insieme, accordare voce con voce. Il canto si spande per le vie di Roma, città-mondo polimorfa, creatura vivente che risplende sotto il sole. E si frantuma tra uomini e gabbiani, tra i colpi dei battilamiera e la folla sull’autobus che sembrava ubbidisse a un comandamento di gioia. Con la sua voce poetica intensa e lucida, Maria Grazia Calandrone ci invita a ritrovare il seme dello stupore piantato dentro di noi. E a osservare il mondo e gli uomini con la fiducia che hanno i bambini, custodi gioiosi di uno sguardo poetico puro, irraggiungibile.

Stefano Vitale, “Il Giornalaccio” 3.10.18 – I testi che compongo il libro sono stati scritti dal 2010 al 2016 e rappresentano un punto di approdo importante nella produzione di questa poetessa ormai affermata. E’ come se in questi testi l’autrice abbia deciso di fare il punto, di mettere un punto e stabilire con chiarezza un punto di vista poetico sulla realtà. E lo fa con voce ferma, sicura, riconoscibile.

Nella motivazione al Premio Cetonaverde Poesia (2018) troviamo scritto: “Un atteggiamento di complice dolcezza (“guardando i fiori come fossimo fiori”) irradia nel testo un senso di sospensione e eternità. L’attenta osservazione dei meccanismi vegetali (per esempio “una capacità variabile / di sopportare tagli”), rende possibile una scrittura partecipata, una parola-albero che accende le “macchine da fiore”. E permette al linguaggio di creare “formazioni audaci”, anche se con pacatezza. MGC dimostra grande abilità nel passare dal verso breve alla prosa, dalla canzone all’ipermetro, e tuttavia non trattiene una magmatica virulenza del dettato. È poetessa notturna, che non tralascia i minimi movimenti muscolari e tocca i più disparati temi civili, dal disastro nucleare di Fukushima alla Shoah, dalle tragedie migratorie del Mediterraneo al Vajont. Senza dimenticare la scena del ritrovamento del cadavere di Marilyn Monroe. Spesso ambientata a Roma, dove ‘autrice vive e lavora, la poesia di questa raccolta non disdegna crimini ed eccessi, perché in fondo, come leggiamo in questa pagine, “la scrittura nacque per tenere i conti di sale e olive“: Esplicita è la “tendenza a stare / nella lacerazione”, nel sentimento del dolore; a farsi interprete di “un magnetismo imperdonabile” e di “una collettiva dedizione“. Così la poesia sanguina, “come sanguina una pietra”. Se infatti “il canto è innocente”, “gli oggetti sono più innocenti del canto“. Anche per questo le pagine si popolano di animali (persino quelli non ancora nominati) e si offrono al lettore come “un ottuso atto di fiducia nella bellezza” (Alberto Pellegatta)

Poetessa civile e lirica; poetessa capace di trasformare la cronaca in letteratura, capace di alternare registri intimi ad altri di natura narrativa, scrittrice a volte stringata e tagliente altre volte barocca tanto che certe sue poesie ricordano un retablo tanto è attenta all’architettura e ai colori dei testi; poetessa che a volte sembra istintiva nell’inseguimento di un demone della scrittura che guida la sua penna (o le sue dita) altre volte meditativa, riservata; poetessa che non ha paura della gioia (e che ci ricorda spesso Mariangela Gualtieri) ma neppure di cantare il male e il suo orrore. Poetessa civile, dicevamo, che ha il coraggio, e certo è un rischio, di “dire la sua” nel senso che la sua poesia non si limita all’indignazione, alla denuncia, ma va oltre: indica il “bene morale”, ricerca una soluzione che è etica, certamente, ma anche “antropologica” per così dire. E’ l’uomo che deve cambiare, cambiare dentro, cambiare nel profondo.

Il libro è introdotto da una bella poesia che è come un manifesto: “un semplice esercizio di libertà” dove non teme di dire: “guarda, il mondo è perfetto,/non avremmo saputo fare di meglio/ guarda le cose/ con dolcezza/ e con dolcezza tu verrai guardato/ dalle cose”. E’ come se prepararsi a guardare in faccia il male presupponga comunque una speranza, una fiducia in se stessi. La prima sezione è “Alberi” e lo stile dominante è legato ad una prosa poetica che a me ha ricordato Francis Ponge. Qui Maria Grazia Calandrone si abbandona a delle descrizione del mondo e delle cose e lo fa appunto con precisione, ma con dolcezza, con la certezza che nelle cose c’è qualcosa di più che un semplice oggetto perché “quest’arancia contiene una rivelazione”. E così ci canta dello stupore dinanzi alla notte, al fiorire dell’infanzia, alle stagioni, alla scoperta del corpo. Lo stile narrativo è spesso sincopato, teatrale, segnato da sbalzi lirici carichi di colori e di immagini.

La sezione “Vittime” è un viaggio, come detto, nel male. “un poeta è profondamente coinvolto con le cose del mondo” scrive MGC che affronta con coraggio il dolore della Shoah, la tragedia della Tyssen, l’esplosione di Fukushima , del disastro antico ma ancora vivo del Vajont consapevole che “etica della specie non evolve. L’esperienza del disastro/non incide sui futuri comportamenti umani, questa/l’evidenza…”. Il tono è dolente, ma fermo, altre volte è sanguigno, combattivo, mai banale. Colpisce la chiarezza, la sincerità: la responsabilità del Male non è metafisica è il frutto della noncuranza, della distrazione, del profitto: “accampare la scusa della fatalità. Questi sono fenomeni di estraneità”; “i fatti sono che i fatti vennero ignorati”. La memoria del disastro non è contemplativa, ma un incitamento all’azione morale. Poi, come in un’apparizione, ecco il poemetto “Marilyn non esiste” dedicato alla sfortuna attrice, vittima “della tua bellezza” che resta dentro questa sezione come un fiore bianco in mezzo al fango.

La poesia comunque non si arrende: “In un sistema di amore” MGC fa un salto mortale. Il bene morale non è un’idea astratta, ma una prassi concreta, praticabile che mette al centro dell’azione il capovolgimento dei valori dominanti e così “poniamo il caso della gratitudine” ci dice che “Amore porta in dono Amore/Amore/porta nudità/trasparenza e umiltà di Amore. Nient’altro.”. In questo testo c’è come una fiducia nella liturgia della parola che salva nel suo tracimare di immagini, nel suo sconfinare oltre le righe del testo stesso, nel suo indicare una via d’uscita etica. Perché c’è “un sì che salva ogni creatura”. In questa poesia emerge la religiosità laica dell’amore, della compassione disperata che si appalla al Bene possibile. Devo dire che poi la poesia “Monologo del padre della dea” (bellissima poesia che riprende un atroce fatto di cronaca accaduto in India) mi ha ricordato nell’incedere, nel lessico (“la stortura fetale dei suoi arti/carichi /all’eccesso, l’encefalo/non finito dell’altro/figlio, questa giaculatoria di carne/che suscita pena/” ) e nel tono la scrittura di Jolanda Insana. E lo stesso in “Lumen quam maximun maxime invisibile” in cui il fiorire della lingua esplode in salti, incisi, toni oracolari, ma meticolosamente costruiti.

Le ultime poesie che chiudono la sezione (“Anatomia della lingua” , “Il bacio davanti alla città”, “tutta la infinitudine del canto” già nei titoli indicano una sorta di riposo, di abbandono dopo la terribile traversata del dolore e della denuncia. “leggerissimo è il solo nell’esercizio della sua caduta,/leggerissimo il richiamo. Terra/magenta. Un magnetismo/imperdonabile. Vieni, diceva. Leggerissimo io rogo”…; “se sorridiamo, è perché siamo irti/della inesorabile felicità/dei bambini, che sono/solamente natura” e la poetessa invoca “tutto il canto e la gioia delle ose di essere cose,/tutta la infinitudine del canto” perché il compito del poeta non è solo di brandire la spada o di innalzare preghiere o di indicare una via d’uscita morale, è anche quella intrinseca del canto puro. Ed è lo splendore della bellezza che prende il sopravvento “adesso credo necessario un ottuso atto di fiducia nella bellezza. Agire come non fossimo mai stati. Come non fossimo mai stai traditi. Come se non avessimo visto i nostri cari morire. Agire come se fosse la prima volta”. In questa rifondazione morale occorre mostrare “la bellezza di una fine che non scavalca e non trascende se stessa. Carne fatta serena come pietra”. In questa sezione il tono cambia, si fa più lirico, in una ricerca anche esistenziale “Non siamo soli, siamo/provvisori “ ma MGC non può rinunciare a far sì che la sua scrittura navighi nel magma dei fatti, che parlano da soli e li si fa ventriloqua della parte nascosta della realtà che lei così illumina poeticamente con scariche elettriche che innervano il testo di luce. Si veda qui il testo “Requiem per L.S.” terribile quanto autentico canto del dolore e della pietà.

Nella sezione “Roma”, MGC dedica poi pagine molto sentite alla sua città e lo fa con un stile barocco, ma carico di affetto e fatto di immagini sentite “il giorno/si capovolge come uno scarabeo/d’oro. Sfolgora il metallo delle gru”…”in un’aria da fine del mondo colo il tuorlo del sole”… oppure ci regale dei pezzi di bravura in “Orazione agli oggetti” in cui la poesia si fa intarsio e labirinto. Questo sguardo si prolunga nella sezione “questi corpi leggeri come presagi” dove la poetessa canta dei piccoli gesti quotidiani di resistenza necessari al bene morale, dove si lascia andare al gioco felice degli haiku, ma sempre senza dimenticare chi resta ai margini, chi resta indietro (come accade nella poesia “I fiori che lei porta”) oppure tornando sul tema dell’infanzia, spazio di innocenza e di apertura al mondo (come in “mentre il fiore d’argento del tuo nome”. Ma anche senza mai lasciar venir meno quel suo gusto della scrittura come accade in “Il mondo si manifesta spontaneamente in selve di metafore”, testo in cui MGC da sfoggio della sua abilità e bravura e dove riafferma “Di niente/che mi abbia versata sula terra/io mi pento, solo dell’ignoranza del cuore”. Il gusto della scrittura, dicevamo, che però è anche misurata fiducia nella parola: “originariamente la parola/aiutò una delle diverse specie preumane a formare piccole/società e a orientarsi nel mondo”:/fu un gesto di compassione che agiva sulla biologia/fissando nella laringe di una specie due bianche pliche vocali/ originariamente la parola/fu un gesto morale della biologia”. E’ come se MGC individuasse la possibilità e la necessità di una trasformazione antropologica. La parola è mediazione, è forma che impedisce la violenza, che la organizza, che la supera in un “commosso desiderio di vivere” oltre i crimini oltre il “sollevarsi la scheggia d’osso”, nella speranza che qualcosa cambi anche se “saremo/le uniche creature/affette da un disturbo/di specie: eliminare i simili/ a causa di astrazioni, contravvenire alla nostra origine” che è o dovrebbe essere “amore” quale “struggente desiderio di non finire/esalato/da corpi riversi/nella dolce imperfezione del tempo”. E la funzione della poesia è centrale: “la poesia non è che questo/rimbalzare del suono tra angoli bianchi/di crateri preistorici – un vuoto calcinato avvitato al fondo/dell’orecchio umano/come pelle con osso”. Il canto ci salva, ma un canto che è morale, Bene desiderato, esercizio di libertà ritrovata.

PDF allegato: Mario Buonofiglio, METAMORPHOSIS – Le mutazioni antropologiche in MGC (“Il Segnale” n. 111 – Ottobre 2018)

Faenza, Biblioteca Manfrediana, 18 gennaio 2019 – con Monica Guerra e Michele Donati

Roma, Libreria Pagina2, 26 gennaio 2019

Mario Buonofiglio METAMORPHOSIS Le mutazioni antropologiche in MGC

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!